子供の頃目覚まし時計を分解して修理するつもりが元に戻らなかったり機械いじりに興味があったようです。その後中学で工作部に入りのこぎりでき切ったり釘を打ったりしてベンチを作った覚えがあります。これでいつしか木工に自信ができ、30歳の頃ヨットを自作したものでした。時間が一杯できるのを見越して定年後のアルバイト期間に念願の木工機械を一通り揃えてスタートを切り

2022.11 編み座面のスツールを作る

家の固定電はいまだに高い台の上に鎮座している。従って立ったまま電話することになり疲れてしまう。スマホの時代に乗り切れない世代としてはやむをえないことですが・・・そこで電話の前に置くイスとして背のないスツールを作ることにした。しかしこれは長電を助けることになりそう・・・

この作品は木工クラブの作品展にも出展しました。

そして、意外にも14脚も売れてしまったのです!(価格設定を間違ったかな?) 嬉しいながらも多量製作の苦痛を味わうことになりました。

|

|

|

|

| 脚、ヌキ、座面ヌキなど木取をしました |

ほぞ加工を済ませました |

組立 |

|

|

|

|

|

| 着色してオイル仕上げ |

麻糸入りペーパーコードで座面編 |

沖縄のお客様にもお届けしました |

|

2021.11 ウインザーチェアーに挑戦

高校時代の友人から孫娘用にダイニングチェアーを作れないかとの相談、それがどんなものかも知らづにまずは現物を見せてもらいにお宅を訪問

背の角度や脚の角度がどうなっているのか写真と実測をする。

摂津市の銘木店で材料をそろえ思案・しあんの作業でした。なんとか似たものはできましたが座り心地は如何だったかな

後に後足がやや短かったのではと反省している。

|

|

|

|

| お手本(現在使用中) |

原寸図を起こし 脚や背の角度を決める |

背フレームの曲げ枠(廃材で作る) |

仮の座面を作り背や脚の取り合いを確かめる |

|

|

|

|

| 傾斜穴あけ治具 |

木材 タモ(脚、スピンドル))、しおじ(座面用) |

試作背フレーム |

試作座板 |

|

|

|

|

| 背枠積層整形 |

座板のハギ合わせ |

座板に契りを入れる |

倣い旋盤でスピンドルを削る |

|

|

|

|

| 部品完成 |

座板に背フレームとスピンドルをつけてみる |

組立終わり |

完成! |

2020.5.22 Wood Deck 完成

長い間温めていたウッドデッキ(物干し?)を作りましした

先日 ウッドデッキを思案中と日曜大工クラブの小松さんに相談したら 即 氷上のヒノキ材が安く手に入るよとのことで現地の製材所までご案内いただきました。

サイズはややばらつきがあるものの150W×2000L×20t位のものを20本ほどを購入し、プレーナーをかけて これを天板とし、根太には2×4材を、束柱には桧75角材をそれぞれホームセンターで購入。材料費は木材、水性ステイン、木ネジなど合わせて約3万円ほど

設置場所はダイニングの西側にやや変形ながら畳3枚強ほどの空き地があり床はデコボコのモルタル、屋根はポリ波板という状況。デッキが張れれば物干し場になる予定です。

作業は水盛から 根太を支える束柱の位置を決めてその位置での束の長さを測ります。ゴミ箱を台に乗せ、ビニールホースをつないで先端はカメラの三脚にモノサシと共に固定してビニール管の水面の高さを測ります。

根太のピッチは縦横共に60cmとし、天板の高さはダイニングの床と合わせるため訳50cmになりました。束柱の上面は交差する根太を支えるために

48mm幅の切込みを十字にいれました。

束柱を並べ根太を乗せてほっと一安心。後は桧の天板を貼って出来上上がり。簡単工作でした?

ヤレヤレ完成ですが載ってみるとギシギシ根太のあたりが泣きます。しかしこれも3日ほどすればなじんだのか鳴き止みホットしました。

以上 コロナのおかげの作業でした。

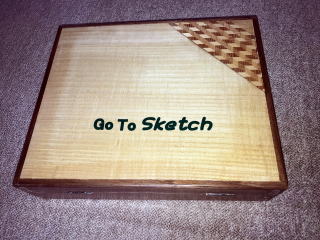

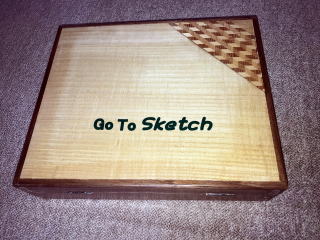

2020.10 Skech Box (お絵描き道具箱)作成

家内がどんな風の吹きまわしかお絵描き教室に通い始め毎回大きなカバンを下げてゆくのでセットで入る入れ物を作ればと思いつき製作を始めました。今年の木工クラブのテーマが”寄木”でもあったのでこれをワンポイントに使えばとの思いもあり・・・

さて 御気に入ったやら?

|

|

|

| 隅に寄木のワンポイント |

こちら側は麻の葉模様 |

内側は画材を入れられるように |

|

|

|

| 茶色と白色を交互に接着し長編に直角に切る |

再度交互に接着 |

30度の2等辺三角形を組み合わせる |

2020.7 シーホース739号艇のラダー改造

今年 滋賀県連から譲り受けたシーホースのラダーを固定式からキックアップ式に改造を頼まれ施工しました。

ヘッドボードは9mmロシアンバーチを使い ラダー側のガジョンはジュラコン樹脂から切り出して作りました。

|

|

|

| 固定式のBefore |

ジグソウで切り離し |

ヘッドボードをこのように取り付け |

|

|

|

| ガジョン、ピントルをヘッドボードに仮取り付け |

ブレードのバックスイングは元と同じぐらい |

塗装して完成。 完成して艇体に取り付けたところ |

2020.2 小箱とマイターカット治具の作成

1.友人から頼まれて小箱を作りました

桐材を使い 蓋板にはモアビ材でアクセントの寄木を

入れました。底板は2.5mmのシナベニヤです。

蓋のはめ合わせは印籠型です。これは箱を組み立てる前に打ちがをに溝を切っておき、箱ができてから外側に溝を切って切り離します。この方法は日曜大工クラブで教わったものです。

2.箱作のための 留め継ぎ用の45°カットの為の

治具を作りました。これまではのこ盤の歯を傾けて

いましたが 小さい部材のカットには危険を感じます。このほうが安全で能率が上がりそうです。 |

|

|

|

桐の小箱 |

マイターカット治具 |

2020.2 木工作業台のバイスをクイックリリースバイスに改造

長年使っている作業台のバイスが使いにくいのでクイック動作で締め付けができるようにしました。

締め付け用の雌ねじの約半分を切除して左右にスライドできるようにしただけです。これでボスねじが自由に滑るようになりハンドルをたくさん回さなくても締め付けることができます。

あと 左右にあるガイドシャフトの軸受けがバカ穴なので片締めの時に困ります。次はガイドシャフトの軸受けにブッシングを入れてガタをなくそうと思います。

|

|

|

|

| バイスの現状 |

バイスの裏側 |

締め付け用の雌ねじ |

|

|

|

| 雌ねじを外して切断加工 |

この状態になればリリース状態 |

|

2019.9

木工クラブ作品展出品作品

今年も期日に追われての製作になりました。

思案の挙句 昨年作って評価の良かった裁縫箱を作ることにしました。

今頃裁縫箱など使う人は居ないとの声もありましたが・・・ 軽くて丈夫を目指して 筐体はブナ材で

蓋の天板、中仕切りと底板には桐材を用いましたそしてアクセントにに持ち手に洋桜と桧の積層材を使い カンザシに黒檀を用いました。

仕上げはクリアー塗装です。

完成してよく見るといろいろ反省点が出てきますが

とにかく期日に間に合ったのが何よりです! |

|

|

| 塗装が終わりました |

底にはフェルトを張りました |

2019.8

自転車ハンガー

次男の息子たちの自転車の保管場所を省くために作りました

|

|

|

| 材は欅とSUSパイプ 追加作成のために型板も作りました |

Uボルトで50ΦSUSパイプに取り付けます |

出来上がり |

2019.7 DEWALT糸鋸に拡大鏡取り付け

のほほんさんの記事を頂いて2.5倍の

拡大鏡を取り付けてみました。

板のバタつきを抑えるU字形の金具に

木片を固定し、これに穴を開けて拡大

鏡の取っ手を固定しました。

使ってみるとなかなか調子よく糸鋸が

チョット上手になったような気になります。 |

|

|

|

バタつき押さえをさかさまにして虫眼鏡を固定 |

墨線と糸のこ歯が良く見えます |

2019.6 棚の製作

姉に頼まれてチェストの上に置く棚を作りました

|

|

|

|

| 木材は200wの「モアビ」材を使いました |

200Wを2枚ビスケットジョイントで400wに |

圧締して接着剤の個かを待ちます |

|

|

|

|

|

| 目違いを鉋で払います |

400wの板を5枚作りました |

左右の側板には中棚の溝と底板とつなぐホゾを作ります |

|

|

|

|

|

| 底板の左右にホゾ穴を彫ります |

天板の左右にテンプレートを使ってダブテールを切ります |

側板の上端にピンをルーターで切ります |

|

|

|

|

|

| 天板のダブテール継ぎと留め |

仮組み立て |

ステイン(マホガニー+ウオルナット)、シーラーと下塗り |

|

|

|

|

|

| 仕上げ塗装(水性2液ウレタンクリアー) |

既存のチェストの上に載せて納品完了! |

|

|

2019.4 Cutting Board

母の13回忌を5月に控え今回は祖供養にカッティングボードを作ることにしました

無垢の板では面白くないので寄木を組込むことにしました。樹種としては摂津の銘木店塩野銘木店の専務に相談して主材に樺桜を

決め、寄木はモアビ、タモ、桧を使うことにした。

寄木はタイトボンドⅢで接着し、主材とはビスケットジョイントとしました。また仕上げは#400までサンディングし桐油3回塗りの後

#1500まで水研ぎし蜜蝋仕上げとしました。しかし仕上がりはいまいちツヤが出ず??です。

またタモは木目(年輪)が強すぎで寄木面の平滑度が出ず樹種選定が良くなかったようです。

|

|

|

| 寄木の材料10mm厚にそろえました |

丸ノコの歯を30度傾けてひし形の棒を作ります |

ひし形完成 |

|

|

|

| 接着剤で積層し1昼夜加圧します |

寄席木を18mmにスライスします |

枠板とはビスケットジョイントしました |

|

|

|

| クランプで1昼夜加圧接着します |

鉋とサンダーで下地調整しました |

桐油3回塗装し、乾燥後蜜蝋仕上げしました |

2019.3 コーヒーボックス

コーヒーを飲みたい時にお湯を沸かせばすぐ飲めるように 豆とドリップセットを収める箱を作りました。材料は先日兵頭さんに紹介

いただいた元家具屋さんで頂いた杉の柾目の薄板を使いました。木目はきれいですが何しろ柔らかい木です。アラレ加工でささくれ

対策に苦労しました。なお、アラレ加工はテーブルソーに溝きりダドーをつけて作業しました。作業は早いが出来上がりが今一!

また 実と蓋は別々に作りすり合わせ印籠にしましたがチョット残念な仕上がりです。

|

|

|

| 木取りとアラレ加工 |

仮組み立て |

組み立て完了 |

|

|

|

| 老いる塗装で仕上げ |

豆、フィルター、ドリッパーセットで収納 |

|

2019.3 野菜スットック

|

2月のフリーマーケットでゲットした桧の薄板で野菜の保管箱を作りました。

電子レンジの下が空いていたのでここに収まる寸法にして底には固定式のΦ25の

キャスターを取り付けました。

前面の絵はバーニングデ描いたのですがチョット手抜きしすぎたかな

老人二人の家庭ではチョット大きすぎたかな?底のほうの野菜が痛まないように気を

つけなければ・・・ |

|

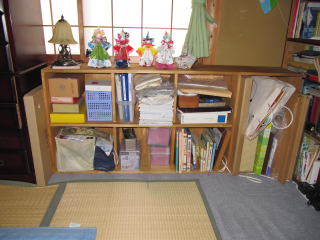

2018.10 防音室

ご近所迷惑を顧みず 笛を吹いていたのですが さすがに

厚顔の私も余りの上達の遅いのに我ながらあきれて防音室

を作ることにしました。

材料は15tのMDF板3×6を6枚購入。W90cm×L120cm

×H180cmの箱をビスケットジョイナーとシーカフレックスで

組み立て 換気チャンバーをつけただけです。

(材料費=3.3万円) 内面には4面に吸音材を貼りつけま

した。6面に貼ると反響が0になり楽しくありません。

さて効果の程は?家内が外に出て聞いたところでは大分音が

小さくなったとのことで自己満足しています。

因みにCDでフルートの曲を流すと扉の開と閉で約20dbの

差がありました。ドアー部分の構造をもう少し工夫するともっと

効果が上がるのではと思います。今後工夫しようと思います。

防音室を作って一安心、練習には未だ熱が入っていません

これがこれが一番問題!

|

|

|

本棚をのけてその後に置きました

右上は換気扇です(生命維持装置?) |

4面に吸音材を貼りました。

|

2018.9 糸鋸の修理

DEWALTの愛用の糸鋸が突然動かなくなり ヒユーズ、モーターのカーボンブラシを調べても異常なし、そしてスイッチをばらしたら接点が外れておりこれは簡単に修理完了。しかしスピードの調節が出来ません。いろんな方に尋ねても判らず基盤を取り替えるより無いのかなと。ところがメーカーの日本代理店では取り扱い品で無いと取り合ってもらえず。

困り果てている時日曜大工クラブのメンバーが診て上げようと言っていただき早速奈良のお宅まで機械を持参。基盤を見るなり抵抗器の焼損とその前のOPアンプの取替えが必要と診断! 早速部品を手配し取り替えてなんと無事静かに運転を再開!ほんとに感謝です |

|

|

| スピードコントロールの基盤 |

修理なった糸鋸君 |

2018.9 傘立て

今年の日曜大工クラブの展示会お題は”あそび

ごころ”大変抽象的なテーマで如何こなすか

四苦八苦。

作るものは丁度壊れていた「傘立」てと決めこれ

に如何テーマを結びつけるかが思案のしどころ

でした。

傘立ての前面の縦格子を使ってスリット画を

はめることにしました。

四苦八苦何とか完成しましたが格子が厚すぎた

せいかいまいち絵の切り替えがはっきりせず

チョット残念な作品でした。 |

|

|

| 玄関のこの隅が置く場所です(隅角84°) |

木取りをして蒸し曲げも終わりました。 |

|

|

|

| 84°の微妙なコーナーの角度に合わせました |

かえるの相撲 |

力士の相撲 |

2018.5 裁縫箱をプレゼントしました

家内の使っている裁縫箱が大分くたびれて来たようなので工房の残材で現在使用中のもをコピーしました。

材料は銘木市で仕入れてあったモアビ(洋桜)、蓋の天板は桐 そして抽斗、中仕切りは桧です。

無地では寂しいので 天板はバーニングで、側板は木象嵌で模様をつけました。

仕上げは亜麻仁油塗りです。

評価はまずまずのようでホッとしているところです。 |

|

|

|

|

|

2018.5 A級ディンギーの水漏れ対策と塗装補修をしました。

オランダ製の12ftディンギー 京都大学ヨット部OBの所有艇です。クリンカー張りのクラシック構造のセーリングボートです。経年変化で水漏れ

が激しくなり修理することになりました。ハルの修理は「こっぱ工房」で引き受け4,5月2ヶ月で修理しました。

2018.3 鉄板ケース

ホットプレートが故障したのを機会に少し厚めの(6mm)鉄板を購入しました。ゴキブリ対策に収納ケースを作りました。

材料は寄せ集めで底は桧,蓋は桐、側面はSPFです。

|

|

|

| 底に桟を二本入れました |

ぴったり収まりました |

蓋にはバーニングデ「鉄板」と書きました |

2017.12 ローテーブルの製作

これまで使っていたものはパイン集成材で作ったものでチョットチャッチィーので作り変えました。材料は千早赤阪村の販売会で手に入れた杉材を使いました。

しかし材が柔らかすぎて仕上げ方法を迷いました。木固めエースを3回塗り仕上げはウレタンクリアーを塗りましたが 柔らかいのはそのまま(汗)

|

|

|

| 材料の杉の厚板(t=40mm) |

足は天板の残りで、あり溝を彫って入れました |

木固めとウレタンで仕上げ。木質の改善はだめでした |

2017.10 2017年木工クラブ作品展出品製作

今年のお題は「四季のイッピン」です。何を作るかいろいろ悩みましたがフルートの練習に使っている譜面台が歪んできたのでこれを木製で作ることにしました。

そして これが出来てみるとなにか物足りないのでテーブル上のリモコンボックスを意匠を凝らしたもので作ることにしました。

できあがりはしたの写真のとおりです。

2016.5 ネフの積み木を作ってみました

有馬玩具博物館で見たスイスNeaf社の積木つくりに挑戦しました。

ヨーロッパビーチ(ぶな)の90mm角の荒材を買ってきてブレーナーとバンドソーで43mm角80cm長さのものを2本作りました。そしてテーブルソーで

45°の斜め切り 最初は長い材料で両面にV溝を切り、次にスライドソーで43mmの長さに切ったものを25個作ります(これで43mm立方の積木が出来ます)。それを治具にはさんで直交方向に再びV溝を切ります。このとき切り片が丸ノコからうまく抜けないと大変怖い目にあいます。幸い切り片が飛んだのは1回だけでしたが・・・(汗)。後は塗装して 収める箱を作って出来上がり。塗装は生地が見える透明の着色料を使い仕上げは透明ウレタンニス仕上げですが 着色前の生地の仕上げが悪く 着色後にサンドペーパーをかけたので色むらのある仕上げになってしまいました。

さて正確に出来ていないと真っ直ぐに積みあがりません 簡単な形なら何とか積めるようです。

|

|

|

| 橅の荒材を43mm角にしてV溝を彫り、43mm角に切りました |

丸ノコの45°切り |

外側が端材で作った治具です |

|

|

|

| 杉の古材で収納箱を作りました |

積み木例1 |

積み木例2 |

2016.4 DKの床を嵩上げ&カーペット張替え

築30年の我が家 あちこち傷んできます。今回はダイニングキッチンの床敷きを取替え 隣室と

の30mmの段差を無くすために15mmのスチロフォームと12mmの塗装コンパネを重ね、3mm

のクッションフロワーを貼りました。腰痛と戦いながら 妻の協力を得て1日仕事でした。

床作業の前の2つの食器棚 の隣室への移動と元の位置への据付は食器類の数が意外に多く

結構大変な作業でした。

新しいクッションフロワーは出来るだけ明るいようにと淡い色のものを選びましたが これがチョッ

ト不満の残るところでした。隣室との段差はなくなりましたが不思議なことに体が段差を覚えている

ためつい足を高めに上げたり踏ん張ったり 慣れるまでしばらくかかりそうです。

|

|

|

|

before |

|

|

|

| 15mmのスチロフォームと12mmのコンパネを |

クッションフロアーを貼りました |

after |

2016.4 本立てを奥さんのご希望で作りました

|

|

|

| 板材は青森ひばです 右の桟は杉の古材 |

仮組み立て |

糸鋸で模様を付けました |

|

|

|

| 組立 接着 底板と側板はビスケットジョイント |

ワックスを塗って完成 |

お役に立てたようです |

2016.3 ロールペーパーケース

トイレ用のロールペーパーをティッシュー代わりに使おうと切り取りのできるケース?を作りました。

側板と底板は先日クラブのオークションで手に入れたビスケットジョイントです。

以前にロールを中に入れて口から取り出せるようにしたボックスを作ったのですが使いずらく作り直しました。 |

|

|

|

|

|

2016.2 集塵装置の防音BOXを作りました

集塵機の騒音があまりにひどいので何とか対策をしようと12mmの合板で箱を作り内側に10mmのスチロールを貼りました。排気は宇流室を作り音漏れ対策したつもりです。外側にも遮音材を張りたかったのですがそれは次回に持ち越しました。

さて効果の程ですが・・・ 気持ち音圧が減ったかなと言う感じです。低音域が多い音なので質量の高い壁材が必要なようです。

|

|

|

| 筐体ができました。右上が排気の宇流室です |

集塵機を収めてみました。右の白い板が前壁です |

前壁を閉めて、メンテ扉を付けました |

2015.11 フルートスタンド

端材でフートのスタンどを作りました。紫檀を桧の薄板ではさんだものを縦の竿に、ベースは20mmのロシアンバーチの端材、頭は桐材です。

仕上げはベースはアサヒッペンのゼルカラー他は桐油塗りです。倒れ予防に爪を2箇所に付けました。

いちいち分解せずにチョイと立てておけるのでずぼらにはちょうど良いかな? |

|

|

2015.10 陶芸用作業台

陶芸をする友人の要望で作業用の台を作りました。材料はSPFの2×4で天板を取り外せるようにとの

要望で天板はm嵌め込み式にして、脚も左右が分解できるようにしました。

|

|

|

| 800L×600W×640H |

脚 左右のつなぎ棒は嵌め込み式 |

天板の裏側 |

2015.10.19 日曜大工クラブ展示会に出品 「動く影絵」

今年のお題は「あかり」です。行灯やテーブルスタンドでは平凡すぎるとは思うもののアイデアが浮かばず悶々の日がつつきましたがふとしたことで影絵を思いつきこれを動くようにしては と。この線で進めることにしテーマは広重の「藤沢波裏」で灯台を付けることで「あかり」をクリアーし、波に揺れる帆船で動く部分を表現することとしました。

2015.5.16 シーホース773号艇ラダー改造

この艇は海で使っていたのでラダーが固定式でした。これでは藻の多い琵琶湖では使い物になりません。そこでキックアップ式に改造しました。

|

|

|

| ラダーはリーディングエッジが約50mmスイングしています。そしてラダーブレードとヘッド部はこのように切断しました。 |

ヘッド部は9mm樺ベニヤで、ガジョンは30mm厚のPET樹脂から切り出し、上側にはSUS8mm丸棒を埋込み、下側は8.5mmの穴あけました |

ラダーヘッド側板の下縁には10×15のマホガニーで補強を入れました。そしてウレタンクリアーで塗装しました。 |

|

|

|

| ラダーブレードをウレタン白でお化粧しました。 |

ラダーヘッド部ができました |

ラダーヘッドのラダーDOWN(左と)UPのロープの出口部分です |

2015.5.7 ベビーチェアーを三脚目

長男のところには最初の孫に作ったのが一脚ありましたが 双子ができためにもう一脚作りました

座板と背板の取り付けは一脚目は半臍と木ねじの併用。2脚目は臍組み立て。そして今回はあり溝を掘って差し込むだけの簡単構造にしました。

材はパインの集成材のためあり溝が少し弱かったかもしれません。

|

|

|

| 座板と背板はあり溝のはめ込み式です |

水性ニスデイ上げ |

背板は板取りの方向が悪く補強桟を入れました |

2015.3.18 ヨットクラブのクラブチャンピオン用盾を作りました。

夏に行うクラブレースの優勝者を顕彰するものです。

|

|

|

| 枠は欅25mm厚、直径は8寸 |

真ん中にクラブ旗と碇をあしらいました |

周りに文字を入れて完成です |

2015.2.23 小型イーゼルを作りました

日曜大工クラブで頂いた図面を元に昨年のクラブのフリーマケーットでゲットした南洋桜と工房に残っていたタモの端材を使って製作しました。

|

|

|

| 部材を切り出し,組み立てを始めました |

出来上がり 受台が上下に動かせます |

裏側です |

2014.10 コタツ用座椅子?

|

|

2014.10

奥様の指示でコタツに入ってテレビを見るときに座る座椅子?を作りました。

仕上げにワトコオイル(ライトオーク)を塗りましたが一部木目が黒くなりあまりきれいな仕上がりにはなりませんでした(涙)。 |

| 材料はこれだけです。パインの集成材です |

ダブテールジョウイントで組上げました。 |

|

日曜大工クラブでお地蔵さん木彫りをしました 10/20(日)

京北町在住の若手仏師前田さんの指導で

科材にお地蔵様を彫りました。

約5時間の講習中には完成せず自宅に

帰ってから仕上げました。

|

|

|

|

シナ材に原画を貼り付けてあります |

私なりの出来上がりです! |

シルバー人材センターからのお仕事です

|

|

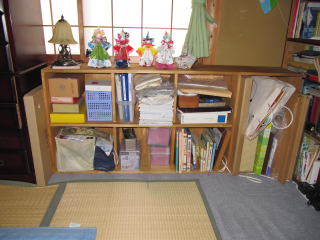

2014.10

かねて登録していたシルバー人材センターから木工作業の依頼が来ました!

机の上に置くプリンター台をかねた書類立てです。

材料はパインの集成材で 左側が本(書類)立て 右側の上にプリンターを置くそうです。

塗装は依頼主がされるとのことで私は組立てまでです。作業時間は合計約20時間でした。

久しぶりにお客様からの仕事で緊張した作業が続きました。自分的にはまずまずのできですが

さてお客様の評価は?

|

ロッキングチェアー 2014.8~9⇒RockingChair2.html へのリンク

日曜大工クラブの展示会の今年の課題は「椅子」 さてどんな椅子を作るか どうせなら使えるもの

をと考えた末 ロッキングチェアーをつくることにしました。これで楽チンでTVとお付合できるかな?

デザインは木工雑誌で見た座面の低い座敷用の椅子を参考にしてアレンジし材料は工房の残材

などを使い費用をMinに抑えました。そのため脚部は白樺合板の残材を、また座面と背は2×4から

切り出し、枕と支持材にはこれも残材の たも材を使用しました。

デザイン的には脚部に軽快感を出したかったのでいろいろ考えた末結局 丸い穴を開けるという

平凡なものになってしまいました。

また、脚部を少し内側に傾けたため支持材との取り合いが複雑な角度になりこの部分が一番苦労した

ところです。また仕上げの塗装では少しでも見場を良くしたかったのですが着色に失敗し一度剥がして

結果はライトオークのWOTOCO OILとアサヒペンもらった水性ニスで仕上げることにしました。 |

|

ヨットの友人が小型ヨットの自作を始めました 2014.2.24~5.16

|

|

|

|

| いよいよカートップで琵琶湖へ出発 |

スパー類も完成 |

センターボードとラダーも塗装段階です |

|

|

|

|

| 船体が出来てきました |

合板のパネルを針金で縫合わせFRPで固定します |

こんなヨットが出来ます |

糸鋸に挑戦

「糸鋸木工芸入門」を参考に糸鋸に挑戦しています

|

|

|

|

|

2014.2 再び孔雀に挑戦 材料はメープルです

よく見るとアチコチにミスカットが・・・(^^; |

|

|

|

|

| 孔雀 遠目には綺麗ですがそれぞれの模様は不揃い!真ん中の鳥は斜め切りで引き出しました |

クリスマスの飾り用のロウソクです

原図をさらに縮小したので小さな模様は大変! |

先ずは練習課題に挑戦

同じパターンを合板の端切れに何枚も貼り付けました |

|

|

|

2013.12 サンタさんを糸鋸で切り出しました。

孫たちが喜んでくれるかな? |

糸鋸作品集合 |

2013.12奈良一刀彫の先生の指導で作った来年

の干支うまです(鼠のように見える?)。材料は楠 |

2013.11.17 日曜大工クラブ(大阪支部) に入会しました。 源八橋のたもとにある森林管理局のロビーで会員の展示会がありました。これを見に行ったのを機会に同好の士と交わろうと入会を決めました。しかし皆さん大変な技を持っているようでついて行けるかな・・・・_?

|

|

|

| 整理ダンス |

丸いちゃぶ台 |

塾の整理棚 |

|

|

|

| 窓際の棚 |

息子の家の整理棚 |

孫の勉強机 |

|

|

|

| 孫の椅子 2 |

孫の椅子 1 |

ポリ袋入れ |

|

|

|

| トイレロール棚 |

キーボックス |

隙間棚 3 |

|

|

|

| 隙間棚 2 |

隙間棚 1 |

座椅子再生 |

|

|

|

| ままごとセット |

おもちゃ 4 |

おもちゃ 3 |

|

|

|

| おもちゃ 2 |

おもちゃ 1 |

楯 2 |

|

|

|

| 楯 1 |

メンバーボード |

パドル |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|